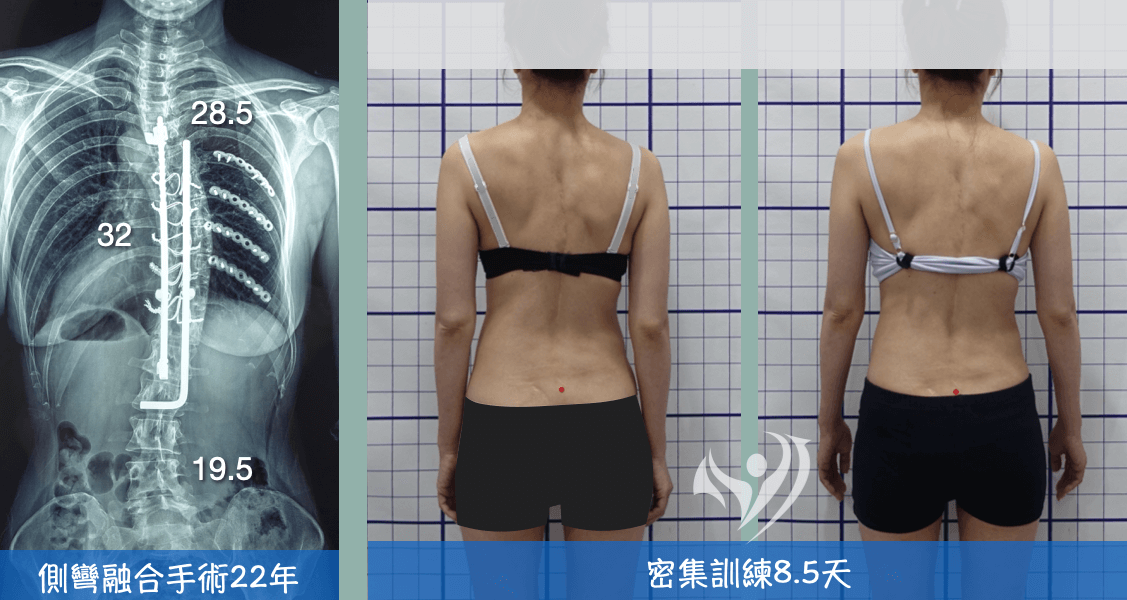

40歲來自香港-為何她接受側彎融合手術22年後仍需大腦學習訓練法側彎矯正呢?

當中樞神經開始進行「分段控制」,便有機會實現穩定側彎度數不反彈

✨ 為什麼接受了側彎融合手術,還需要繼續做側彎矯正?

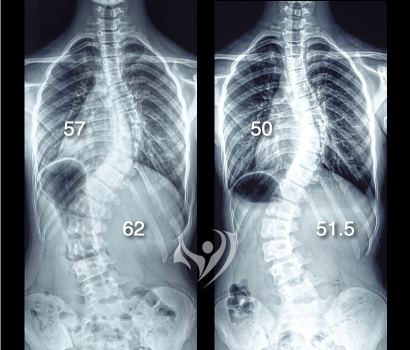

這位來自香港的40歲女性,18歲時接受了側彎融合手術,將側彎從47度降到20多度;35歲時又接受肋骨重建手術,以改善胸廓不對稱、讓外觀更自然。但22年時間過去,她經歷了懷孕與生產,如今主要彎度反彈:

📍上胸 28.5°

📍中段胸椎 32°

📍腰椎 19.5°

雖然她很努力,每天自律地執行施羅斯( Schroth) 與西班牙 BSPTS 側彎矯正運動持續數年,但效果卻不如預期。她說:「不管我多努力,換來的只是肌肉越來越繃緊及酸痛,甚至因為過度練習變得更不對稱,一停下來姿勢就維持不住。」

於是,她選擇嘗試大腦學習訓練法。

🔎 手術後,為什麼還會再彎回去?

醫學研究顯示,手術後的側彎度數平均會回彈 3~7°,有些人甚至超過10~15°,常見原因包含:

• 融合節數太少

• 鄰近節段加速退化

• 感染或手術後照護問題

我們也曾遇過個案:術前 50°,術後雖降到 35 度,但31年後又回到 49°,而且背痛愈來愈嚴重,生活品質大受影響。

🌟 大腦學習訓練法如何幫助側彎融合手術患者?

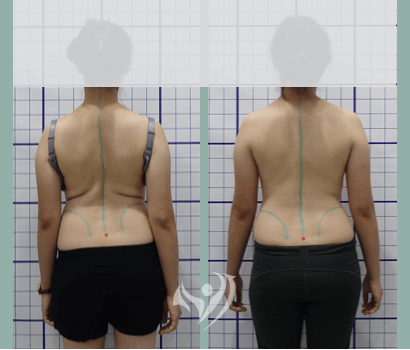

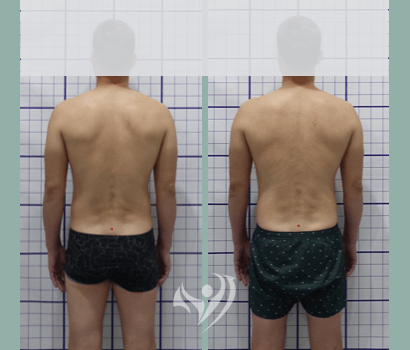

她接受了 8.5天的密集訓練,除了希望能穩定現有度數外,甚至挽回部分術後的反彈度數。 大腦學習訓練法的重點,不是「死練肌肉」,而是透過神經系統的重新編程,改變身體的使用方式:

1️⃣ 減少錯誤力

側彎手術並無法讓原本身體的錯誤力消失。另外,她因長期運動,反而練出了更多不對稱的力。大腦學習訓練法能「卸掉」這些不當施力,讓身體更自然地導正姿勢。

2️⃣ 改變使用身體的習慣

她習慣以下肢肌肉共同收縮的方式維持站姿,導致頭頸,骨盆及胸腔產生傾倒來平衡姿勢。右肩胛下壓右胸腔、左肩胛不當上提打開左胸腔,出現反力與錯誤力疊加。這些惡性循環,只會讓身體更沉重。透過中樞神經控制策略的調整,她開始能用「更輕鬆」的方式站立與移動。

3️⃣ 改善外觀對稱性

大腦學習訓練法強調分段控制,讓身體的每一個部分都能「自行漂浮」在自己的空間當中,互不干擾,姿勢控制才能更輕盈、更穩定。而非傳統側彎運動仍延用舊有的姿勢「鎖定」策略,形成硬邦邦的對稱姿勢,會對脊椎產生擠壓的效果,反而更難穩定側彎度數。

她在練習中甚至說:「第一次覺得身體變得很輕,好像不用出力就能攤開。」

🙋♀️ 手術後的人是不是一定很僵硬?

其實不一定。被融合的脊椎確實無法再動,但軀幹的彈性取決於:

• 術前身體狀態

• 融合的節數多寡

• 胸廓、軟組織是否仍保有伸展性

研究顯示:

✅ 融合節數少的人,活動度保留較多,生活滿意度通常也較佳,但可能失去較多的矯正成效。

✅ 融合節數多的人,雖然側彎穩定,但因活動度不佳,影響生活品質的層面較廣。

然而,影響生活品質的不只是「融合的節數」,外觀對稱性與身體平衡,同樣是關鍵。

💡融合手術不是側彎治療的終點,而是另一個階段的開始

即使經過手術,若沒有從「大腦與中樞神經」的角度學會正確控制姿勢,側彎仍可能回彈,甚至帶來更多不適。 大腦學習訓練法改變姿勢控制策略,可幫助手術後患者找回「輕鬆而穩定」的關鍵。

📖 延伸閱讀